西安西京医院黄牛代挂号电话票贩子号贩子网上预约挂号,住院检查加快,诗韵兵心 专访《人民军队忠于党》的词作者张永枚

黄牛号贩子跑腿代挂号(18910288832)微信需要挂号联系客服(18910288832)各大医院服务项目!专家挂号,办理住院加快.检查加快,产科建档,指名医生挂号北京,上海,南京,天津.广州,各大医院代挂号

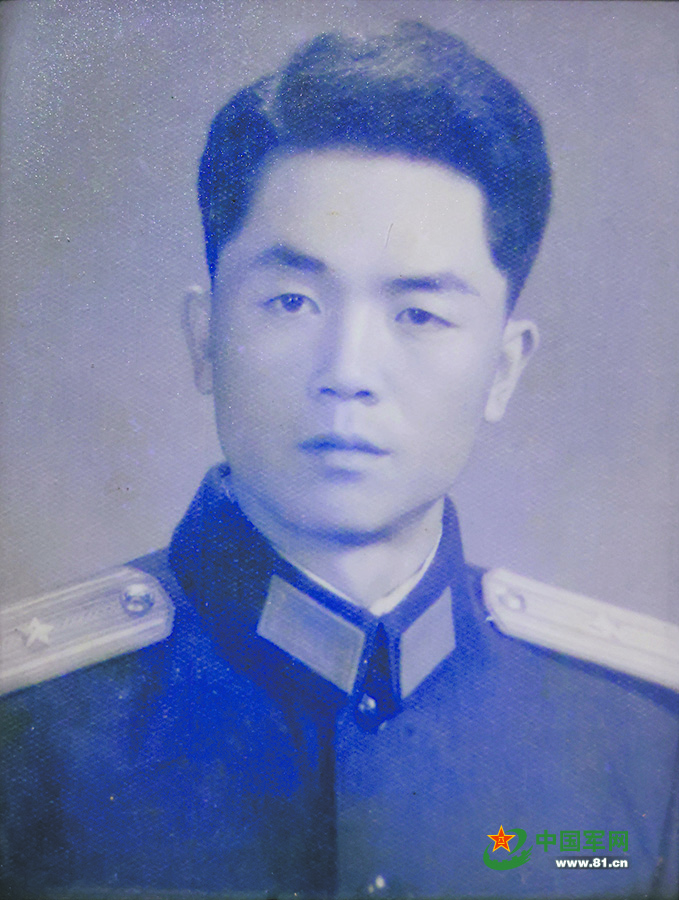

年轻时的张永枚。

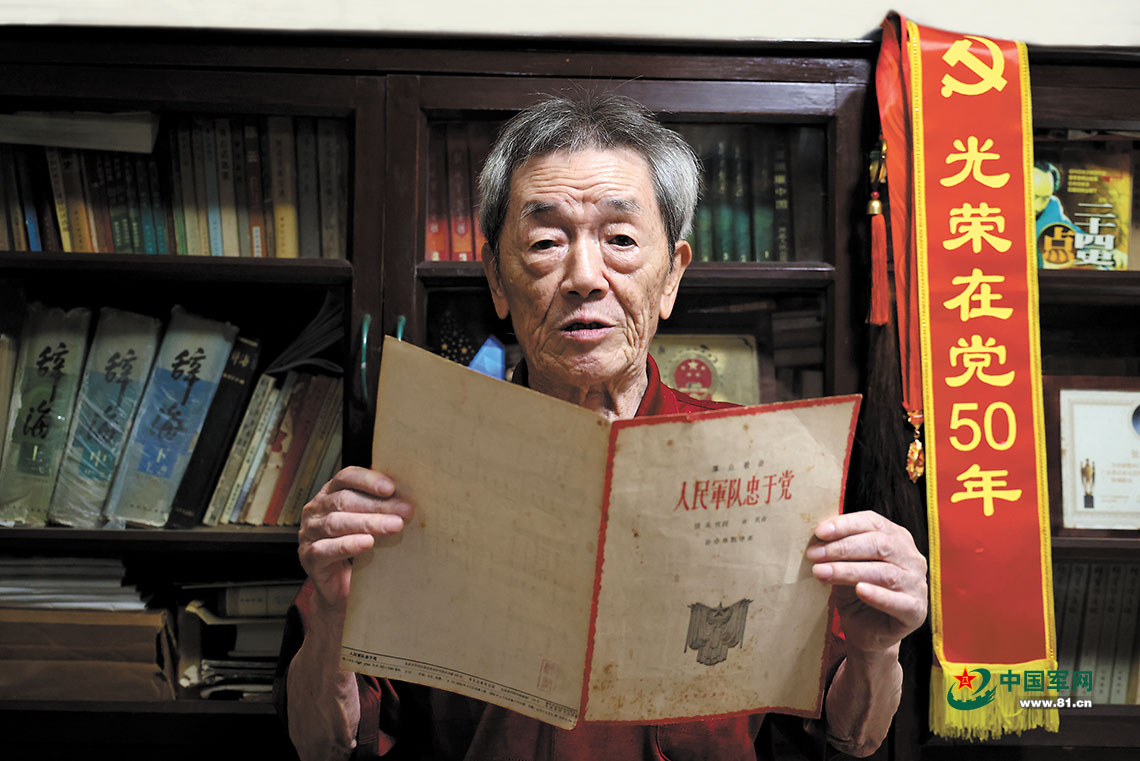

抗美援朝战场上,他笔蘸滚滚硝烟,创作了《我的丈夫是英雄》《机枪手》等大量战地歌词、诗作。 他“骑马挎枪走天下”,写下荡气回肠的长诗《西沙之战》和深情隽永的《雪白的哈达》。 他就是《人民军队忠于党》的词作者——张永枚。 张永枚近照。穆纪武 摄

木棉花尽凤凰飞,美荔桂圆闹枝头。时过谷雨,岭南花城换上了火红的夏装。

走过阳光热烈的广州街头,我来到张永枚的住处。里层木门早已敞开,透过防盗门,我看到一个挺拔的身影站在客厅中央。进屋后,张永枚热情地张开双臂欢迎我,手虽干枯,但握手的力道很大,令我不敢相信这是一位年届91岁的老人。

张永枚满头银发,脸颊上爬满了皱纹,但炯炯有神的眼睛依然闪烁着睿智的光芒。一身灰白的西服套装,加上一双擦得锃亮的皮鞋,显示出他对这次采访的重视。落座前,我瞥见墙上悬挂着一幅油画,枝繁叶茂的巨树占了大部分画面,树下有一匹马、一条路……

当不了战斗员,做文艺兵也一样出彩

1949年12月,在四川省立万县师范学校读书的张永枚,正跟一群年轻人在西山公园体育场打篮球。球场边,有位解放军军官在观战,有人投球中篮,他叫声“好”;休息时,他就走到大家中间摆“龙门阵”。

“后来才知道他是一位军首长,正在组建第42军军政干校,要招收4000名知识青年。我一下子动心了。”于是,未满18岁的张永枚离开巴山蜀水,北上黑龙江省,一边学习,一边开荒生产。“在军政干校的学习经历,对我以后的文学创作方向和工作作风,都产生了重大影响。”

1951年初,张永枚从军政干校提前毕业,奔赴抗美援朝战场。临行前,他在志愿一栏填写了“参谋和医生”。

“但未如愿,我被分到了第42军文工团,搞创作。”张永枚轻声道。

我说:“如今看来,组织上这样的工作安排,倒成就了一位文艺家。”

张永枚大手一挥,说:“什么文艺家,我永远都是一个文艺兵。”

1932年11月8日生于四川省万县(今重庆万州)的张永枚,家里世代行医。祖父是中国第一代留学日本的西医,是万县红十字会医院院长,在日本加入孙中山的同盟会。出生在民主进步家庭的张永枚,从小喜欢读书,渐渐地对文学产生了浓厚兴趣。13岁时,他在《万州日报·学灯》发表了描写乡绅压迫穷人的短篇小说《重压》。也许,正是基于这样的底子,组织上没让张永枚拿“枪杆子”,让他操起了“笔杆子”。

“其实能上战场已经很开心了。”张永枚说。原来,部队开赴战场的前一天,张永枚发烧了,指导员让他留下来看病,他反复争取才得到上前线的机会。

上了战场,政治部给每人发了一本《在延安文艺座谈会上的讲话》。大家一边做战勤工作,比如照看伤病员,抬担架,送炮弹;一边搞创作,上火线慰问演出。

张永枚至今仍记得第一次遭遇空袭时的情景。那天,他正跟几名战友在茅屋里大谈《红楼梦》。突然,门倒了,爆炸声紧接着袭来。张永枚很紧张,起身冲出门外,往山丘上跑。敌机飞得很低,气流把屋顶都刮飞了。“奔跑中,我的棉裤被打烂了,以为负了伤。我心想横竖是死,死前也要多消耗点敌人的弹药。”于是,他抱着山顶的一棵老松树与敌机周旋,最后居然毫发无伤。

“刚上战场时我比较紧张,但是不害怕。我的想法很简单,死了就死了,为国而死没有什么可怕的。”已过鲐背之年的张永枚,说这话时依然目光如炬。

让诗歌成为武器,和军人一样去战斗

战地文学是号角,总能让前线官兵激情澎湃,催生出强大的战斗力。经历过火线生死,什么困难都难不倒张永枚。他开始主动出击,寻找战地热点,去书写,去传扬。

“那时后勤供应困难,到连队采访都是自己带着米,要吃饭就交一缸子米。”到后来,战地条件更加艰苦,志愿军官兵只能用炒面、土豆当干粮。

“当时国家一穷二白,物资极其匮乏,战场上吃的炒面,都是国内人民省吃俭用捐献的。”炒面偶尔尝尝不错,但天天拿它填肚子,会烧心、反胃、便秘。怎样才能既讲清这干粮的来源,又能表明艰苦环境下军人的乐观与战斗决心呢?

张永枚思来想去,在朝鲜洪川江畔,写下这样一首《好干粮》快板诗:“炒面是咱好干粮,行军打仗带身旁。不用锅灶不用火,翻山涉水真便当。炒面拌雪甜又香,难忘祖国情意长;吃下祖国香炒面,多抓俘虏多缴枪。一勺炒面一颗心,祖国盼咱立功勋;不灭鬼子不算了,祖国祖国你放心!”这首快板诗于1951年1月发表在上海《新民晚报》上。

需要挂号联系客服 黄牛号贩子跑腿代挂号北京上海南京天津18910288832